El monitoreo de variables físico-químicas de agua consiste en la determinación periódica de parámetros físico-químicos en muestras de agua. Es una metodología muy útil para evaluar la calidad de un agua y establecer planes para su gestión, pero hay que tener en cuenta que para obtener una visión integrada del ecosistema acuático es necesario que esta herramienta sea articulada con otros monitoreos, como el biológico y el visual.

En esta entrada se hace referencia a las condiciones del agua superficial que pueden inferirse a partir de incrementos o descensos en los valores de los parámetros, independientemente de los valores estándares señalados en el Decreto Reglamentario 253/79. No se tendrán en cuenta estos valores como referencia debido a que los mismos fueron establecidos en función de un concepto de calidad de agua que se basa en el uso antrópico de la misma y no en la integridad biótica del ecosistema acuático, a pesar de que se describen los cursos de clase 3 como aguas destinadas a la preservación de la fauna y flora acuática. Asimismo, los valores límites de algunas variables físico-químicas han sido discutidos desde su aprobación y se han propuesto modificaciones de la norma. Por último, es importante resaltar que un estudio que integre los cambios medidos en los valores de los parámetros físico-químicos, elementos biológicos (mediante el biomonitoreo) y variables observables, a través del monitoreo visual, permite estimar con precisión la calidad del agua y del ecosistema acuático.

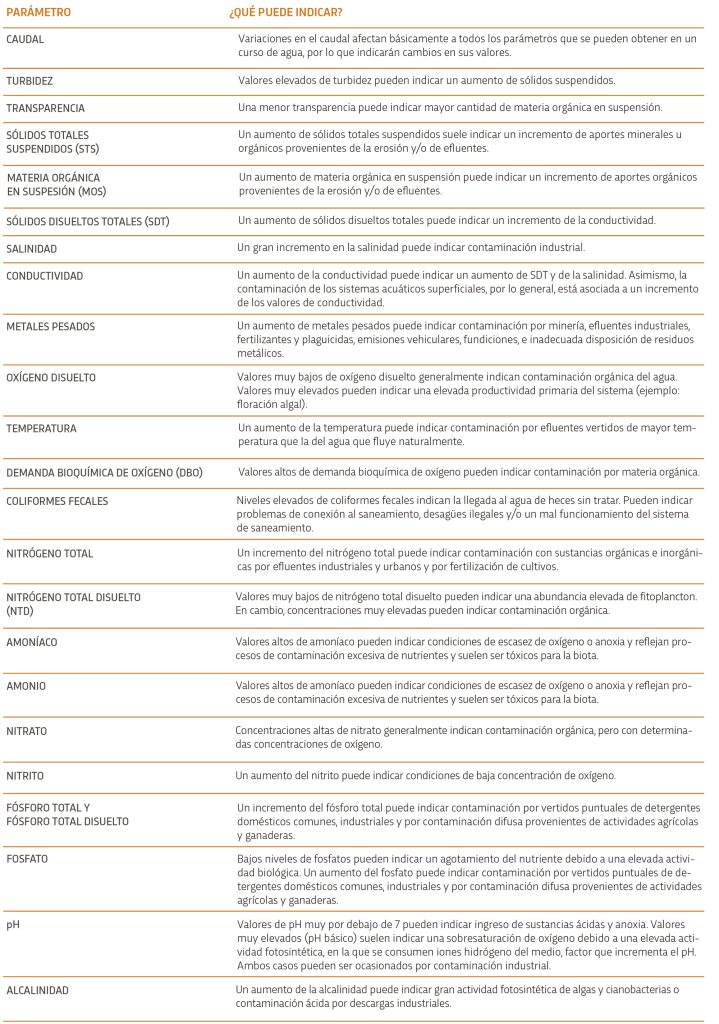

Algunas variables físico-químicas (Tabla 1) que se emplean para estudiar la calidad de agua son las siguientes:

Tabla 1. Algunos parámetros fisicoquímicos indicadores de calidad de agua.

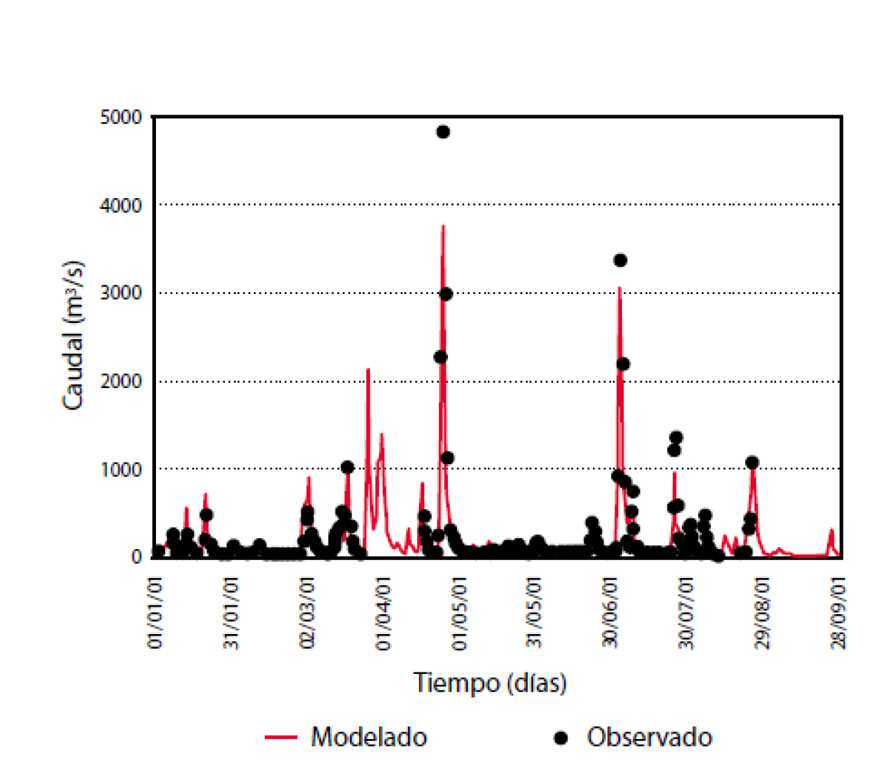

El caudal (Q) es la cantidad de agua que lleva un canal en cierto tiempo. Se calcula como el producto de la sección transversal de canal (S) por la velocidad del agua (v).

Q = S x v

La medición debe realizarse en un sitio ubicado en un tramo recto y sin obstáculos, a efectos de que la corriente sea lo más homogénea posible. El caudal depende de la precipitación y escorrentía superficial y sub-superficial de la cuenca.

Contar con información del caudal a la hora de la obtención de otras variables ambientales es fundamental ya que permite el cálculo de cargas transportadas por tiempo. Por ejemplo al obtener la concentración de un nutriente se pueden estimar los kg de nutrientes que está transportando el sistema por unidad de tiempo.

Potencial de hidrógeno (pH)

El potencial de hidrógeno (pH) es una medida de acidez. Indica la concentración de iones hidronio (H3O+) presentes en determinadas disoluciones. Su medición se realiza mediante potenciometría, con un electrodo conocido como pHmetro, pero también pueden usarse sondas multiparamétricas (Figura 1). Estos aparatos registran los niveles de otras variables, como temperatura, amonio y oxígeno disuelto.

Figura 1. Medición de parámetros usando sonda multiparamétrica. Foto: Núcleo Aguas Urbanas.

En aguas naturales el pH varía entre 6 y 9. Valores de pH muy alejados del 7 (neutro) deben llamar la atención ya que pueden estar indicando el ingreso de sustancias ácidas, anoxia y sobresaturación de oxígeno. Los efectos letales aparecen a valores menores a 4,5 y mayores a 9,5, aunque existen organismos adaptados a valores más extremos. El pH del agua permite detectar zonas de contaminación industrial y el ingreso de fertilizantes (Pérez-Castillo y Rodríguez, 2008).

La abundancia de productores primarios, como fitoplancton, condiciona el nivel de oxígeno disuelto y el pH del agua. Cuando su actividad fotosintética es sumamente elevada se genera una sobresaturación de oxígeno. Estos organismos consumen anhídrido carbónico (CO2), lo que desencadena la formación de ácido carbónico (H2CO3) a partir de bicarbonato (HCO3–). En esta reacción se consumen iones hidrógeno del medio, con el consiguiente aumento de pH.

Temperatura

La fluctuación natural de la temperatura en un curso de agua es afectada cuando se liberan efluentes de mayor temperatura que la del agua que fluye naturalmente, cuando se modifica la cobertura de la vegetación de la ribera con la deforestación o degradación del monte ribereño y se expone el curso de agua a una mayor radiación solar, o por transferencia de temperatura de las infraestructuras construidas. Un incremento en la temperatura del agua puede evidenciar alguna de estas situaciones. Los cursos de agua en las zonas urbanas suelen presentar una mayor temperatura que en los ambientes naturales (Paul and Meyer, 2001).

La temperatura tiene una influencia directa en la actividad y respiración de los organismos y en la descomposición de la materia orgánica por microorganismos. Un aumento en la temperatura incrementa considerablemente la velocidad de las reacciones químicas que se producen en las actividades de los organismos afectando todo el metabolismo del sistema.

Oxígeno Disuelto (OD)

El oxígeno disuelto en el agua, normalmente se expresa en ppm (partes por millón) o mg.L-1. La solubilidad del oxígeno en el agua depende de la temperatura; a mayor temperatura menos oxígeno se disuelve. Detectar una concentración menor de oxígeno a la correspondiente para una temperatura dada nos indica que estamos en una situación de subsaturación, que es perjudicial para muchos organismos. Valores mayores a los esperados para una temperatura dada implican una sobresaturación (Wetzel, 2001).

El oxígeno disuelto en el agua es un indicador del balance entre la fotosíntesis y la respiración y, por lo tanto, de la carga orgánica del sistema de agua. Su concentración depende, además de la temperatura, de la presión y concentración salina. Valores muy bajos de oxígeno (menores a 5 mg/L en condiciones de subsaturación) y anoxia pueden indicar contaminación orgánica del agua. Asimismo, valores muy elevados, superiores a 12 mg/L que implican una sobresaturación de oxígeno disuelto, pueden estar indicando una alta producción primaria del sistema generada por una gran cantidad de algas (floración algal) que liberan oxígeno, producto de la fotosíntesis.

Turbidez

La turbidez es una medida de la dispersión de la luz, que se debe principalmente a las partículas suspendidas, que pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Pueden existir grandes cambios en la turbidez debido al ingreso de efluentes industriales o urbanos, o debido a procesos de erosión. Aguas relativamente calmas permiten la sedimentación del material suspendido, por lo que en general, presentan menor turbidez que aguas turbulentas en un mismo curso.

Se expresa en unidades nefelométricas de turbidez y se mide con un nefelómetro o turbidímetro. Estos aparatos registran la luz reflejada por las partículas suspendidas.

Transparencia

Desde el punto de vista óptico, la transparencia representa la profundidad a la que uno puede ver dentro del agua. Su estimación permite evaluar la incidencia de la radiación solar y se realiza, de manera más simple, utilizando el disco de Secchi (Figura 2). Éste es un disco de 20 a 30 cm. de diámetro, que consta de dos cuadrantes opuestos pintados de blanco y dos de color negro. El mismo se introduce en el agua, convenientemente al mediodía, usando una cuerda graduada en centímetros hasta que deje de ser visualizado y se lo asciende hasta que vuelva a ser visible (Drago, 1984). El promedio de ambas profundidades se reporta como profundidad de Secchi, que puede variar entre 0,1 y 40 m. El disco de Secchi no es posible utilizarlo en sistemas de baja profundidad como es el caso de la mayoría de las cañadas urbanas.

Figura 2. Uso de disco de Secchi para medir transparencia en el Arroyo La Curtiembre, Paysandú.

Foto: Polo de Ecología Fluvial.

Sólidos totales suspendidos (STS)

Los sólidos en suspensión en el agua son aquellos sólidos de tamaño superior a los sólidos disueltos, es decir, mayores a 0,45 micrómetros, compuestos en parte por materia inorgánica y en parte por orgánica. Incrementos en estas dos variables se correlacionan con un aumento en la turbidez del agua e indican un incremento de aportes minerales u orgánicos provenientes tanto de la erosión como de efluentes.

Materia orgánica en suspensión (MOS)

La materia orgánica en suspensión está integrada por seres vivos (plancton), detritos y materia orgánica proveniente de efluentes. La descomposición de la misma por microorganismos se realiza más rápido cuando aumenta la temperatura del agua, lo que provoca un rápido descenso de la concentración de oxígeno.

Sólidos disueltos totales (SDT)

Los sólidos disueltos totales (SDT) comprenden las sales inorgánicas, también llamadas macroconstituyentes (principalmente de calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están disueltas en el agua. La relevancia de los macroconstituyentes de un sistema acuático radica en su influencia sobre la presión osmótica interna de los organismos y en los equilibrios iónicos del medio externo. Las concentraciones de los macroconstituyentes se correlacionan con la conductividad del agua (Ramírez et al., 1997). Por tanto, un aumento de los sólidos disueltos totales indica un aumento de la conductividad del agua.

Salinidad

La salinidad expresa la concentración de sales minerales disueltas en agua. Corresponde al peso en gramos de sales presentes en 1000 g. de agua. Suele determinarse a través de salinómetros o por medio de la conductividad del agua, usando factores de correlación. La salinidad de las aguas continentales puede variar desde valores menores a 0,5% (agua dulce) a valores superiores a 35% (agua salina) (de Assis Esteves, 2011).

Las sales de efluentes industriales suelen contaminar los ecosistemas de agua dulce afectando a organismos poco tolerantes a la variación de salinidad (Yungán, 2010).

Conductividad

La conductividad es una medida de la capacidad de una solución para conducir la corriente eléctrica y aumenta con la concentración iónica, por lo que se utiliza para estimar la mineralización global del agua. Crece junto con el aumento de los SDT y salinidad. Generalmente, se mide en micro siemens.cm-2 y es afectada por la temperatura. A temperaturas más altas, aumenta la conductividad del agua. Asimismo, la contaminación de los sistemas acuáticos superficiales por lo general está asociada a un incremento de los valores de conductividad. En nuestro país la conductividad suele estar directamente correlacionada con la concentración de carbonato de calcio, medida que se obtiene a través de la alcalinidad.

Alcalinidad

La alcalinidad se puede definir como la capacidad del agua para neutralizar ácidos presentes en una muestra de agua. El bicarbonato (HCO3–) constituye la forma química de mayor contribución a la alcalinidad. Es particularmente importante cuando hay gran actividad fotosintética de algas y cianobacterias o cuando hay descargas industriales en un cuerpo de agua. En la mayoría de las aguas potables la alcalinidad se debe principalmente a iones bicarbonato y, en menor medida, al carbonato (CO32-) (de Assis Esteves, 2011).

La alcalinidad representa el principal sistema amortiguador (sistema que se opone a los cambios de pH) del agua dulce y también desempeña un rol principal en la productividad, sirviendo como fuente de reserva de CO2 para la fotosíntesis. En consecuencia, niveles de alcalinidad altos pueden indicar una productividad primaria elevada.

Metales pesados

Los metales pesados se caracterizan, por sus efectos tóxicos y su potencial de bioacumulación en los organismos, que los transfieren a otros organismos en las redes tróficas. La lista principal de metales pesados son: cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio y plomo. Son metales no esenciales para la vida y tienen efectos tóxicos sobre los organismos.

La contaminación por metales pesados puede provenir de diferentes fuentes; por ejemplo minería, efluentes industriales, fertilizantes y plaguicidas, emisiones vehiculares, fundiciones, así como la inadecuada disposición de residuos metálicos. Los arroyos urbanos se caracterizan por presentar contaminación por estos metales, que llegan a los sistemas acuáticos por el lavado de la ciudad en eventos de precipitación. Por otra parte, en algunos casos existe contaminación por metales pesados de forma natural, por ejemplo debido a altas concentraciones en determinados suelos o rocas.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para degradar la materia orgánica susceptible de descomposición de una muestra líquida en condiciones aerobias (en presencia de óxigeno). Se utiliza para determinar el grado de contaminación orgánica, se mide transcurridos 5 días y se expresa en mg O2.L-1, en condiciones no fotosintéticas. Valores altos de DBO suelen indicar contaminación por materia orgánica.

Coliformes fecales

Las bacterias coliformes fecales son organismos que se encuentran naturalmente en las heces de seres humanos y animales, y su presencia en fuentes y cuerpos de agua se utiliza como indicador de contaminación biológica. Un alto nivel de bacterias coliformes fecales suele indicar la presencia en el agua de una gran cantidad de heces y otros materiales orgánicos sin tratar, que pueden tener un serio impacto en el ambiente y efectos graves en la salud pública. En los cursos de agua urbanos generalmente este indicador permite inferir problemas de conexión al saneamiento, desagües ilegales y/o un mal funcionamiento del sistema de saneamiento, que muchas veces se mezcla con el sistema de aguas pluviales principalmente en momentos de precipitaciones intensas.

Nutirentes

• Nitrógeno

El N2 corresponde al 78% de los gases atmosféricos. Las formas inorgánicas más frecuentes del nitrógeno disuelto son: amoníaco (NH3), amonio (NH4+), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), nitrito (NO2–) y nitrato (NO3–). El nitrógeno en el agua puede encontrarse disuelto en agua, absorbido a partículas, o integrando organismos. El nitrógeno es esencial para el metabolismo y la composición celular por su gran abundancia en biomoléculas importantes. El nitrógeno orgánico incluye proteínas, péptidos, ácidos nucleicos y urea. Por tanto, el nitrógeno es indispensable para los organismos pudiendo, a bajas concentraciones, ser limitante de la producción primaria y del crecimiento de algas, microorganismos procariotas y organismos eucariotas en ecosistemas acuáticos (de Assis Esteves, 2011). En sistemas naturales suele encontrarse una proporción similar entre las formas disueltas orgánicas e inorgánicas (Arocena, 2016).

La eutrofización, el aumento de los aportes de nitrógeno y fósforo en los sistemas acuáticos, favorece el desarrollo de productores primarios, ya sean plantas acuáticas o floraciones algales; estas últimas no suelen ser comunes en sistemas lóticos (ríos y arroyos) pequeños. La eutrofización es un proceso que afecta la variabilidad del oxígeno pudiendo generar grandes fluctuaciones diarias entre el día y la noche. Esta variabilidad, dada por los procesos de fotosíntesis y respiración, puede generar durante el día valores de sobresaturación de oxígeno, pudiendo alcanzar la anoxia en la noche. Como consecuencia, muchos organismos intolerantes a esta variabilidad de oxígeno tienden a desaparecer. El resultado es una pérdida de la biodiversidad. Asociado a este proceso ocurre una gran acumulación de materia orgánica en los sedimentos producto de la muerte de los productores primarios. En el caso de las floraciones algales dependiendo de las especies o grupos dominantes de cianobacterias, puede existir una importante producción de cianotoxinas representando un riesgo tanto para la biota como para la salud pública.

• Nitrógeno total

Está conformado por las formas disueltas de nitrógeno y sus formas particuladas. Estas últimas son organismos (bacterias, fitoplancton, zooplancton, peces, etc.) y detritos.

• Nitrógeno total disuelto (NTD)

Incluye formas orgánicas como aminoácidos y péptidos (moléculas formadas por varios aminoácidos) y las formas inorgánicas ya mencionadas, amoníaco, amonio, óxido nitroso, óxido nítrico, nitrito y nitrato. Valores bajos de las formas inorgánicas suelen indicar un elevado crecimiento de la biomasa vegetal.

• Nitrato

El nitrato (NO3–) en el agua superficial es un producto de la fijación del nitrógeno atmosférico por bacterias que se encuentran en las raíces de las plantas y por cianobacterias. También se forma mediante el proceso de nitrificación. En este proceso las bacterias nitrificantes transforman el amonio y amoníaco en nitratos en condiciones de aerobiosis. Por tanto, concentraciones altas de nitrato generalmente indican niveles medios y altos de oxígeno (de Assis Esteves, 2011).

• Amoníaco y amonio

El amoníaco (NH3) y amonio (NH4+) son productos de la amonificación, que ocurre mediante la acción de bacterias y hongos descomponedores sobre los nitratos. Elevadas concentraciones de amoníaco y amonio indican condiciones de escaso oxígeno o anoxia, ya que en anaerobiosis (baja cantidad de oxígeno disuelto) no se da la transformación de amonio y amoníaco en nitrato. En otro sentido, valores altos de NH3 reflejan procesos de contaminación excesiva de nutrientes y resultan tóxicos para la biota.

• Nitrito

El nitrito (NO2–) es un producto intermedio de la nitrificación. También se forma en anaerobiosis a partir de nitrato. Presenta sus mayores concentraciones en anaerobiosis y concentraciones muy bajas en condiciones aeróbicas. Es decir que, un aumento del nitrito en el ecosistema puede ser causa de una tendencia a una disminución en las concentraciones de oxígeno en el mismo. Esto puede ser perjudicial para organismos acuáticos e incluso para el ser humano en caso de ingesta de agua (de Assis Esteves, 2011).

• Fósforo

El fósforo es un elemento que utilizan los seres vivos para acumular energía que emplean en procesos metabólicos. La demanda de fósforo por bacterias y algas en sistemas acuáticos es muy alta en relación a su oferta.

La baja disponibilidad en aguas continentales de las formas inorgánicas que pueden asimilar los organismos en relación a su demanda, resulta en que el fosfato (PO43-) sea el nutriente limitante de la producción primaria generada en muchos sistemas y, por lo tanto, el que determina el estado trófico de los mismos. Éste es clasificado como oligotrófico (poco productivo) cuando la concentración de fosfato es reducida, mesotrófico (de productividad media), y eutrófico (muy productivo) cuando la concentración de fosfato es alta. Los valores que determinan estas categorías varían entre ecosistemas de regiones templadas y cálidas.

• Fósforo total

Está conformado por las formas disueltas de fósforo y sus formas particuladas. Las formas particuladas orgánicas componen estructuras celulares de organismos vivos o muertos y la materia fecal, mientras que la fracción particulada inorgánica incluye el fosfato que integra los suelos.

• Fósforo total disuelto (FTD)

Incluye nucleótidos y otros compuestos orgánicos producidos por organismos vivos o en descomposición, y formas inorgánicas, principalmente ortofosfato (PO43-) y otros fosfatos (HPO42-, H2PO4–).

• Fosfato

Los fosfatos son las formas de fósforo más asimilables por las plantas acuáticas (macrófitas), algas y bacterias, que los usan en la síntesis de materia orgánica. Son liberados de los sedimentos hacia la columna de agua cuando se produce anoxia en la zona más profunda. Bajos niveles de fosfatos pueden indicar un agotamiento del nutriente debido a una elevada actividad biológica. La absorción del fosfato por los organismos acuáticos es estimulada por la presencia de luz.

Un aumento del fosfato en el medio acuático está asociado con diversas actividades humanas, principalmente el uso de fertilizantes, vertidos de detergentes domésticos comunes (que son ricos en fosfatos), industriales y pecuarios (Pérez-Castillo y Rodríguez, 2008). Este aumento generalmente provoca una floración de algas y cianobacterias potencialmente nocivas.

BIBLIOGRAFÍA

01. Arocena, R. ed. 2016. Principios y métodos de limnología: ejemplos de Uruguay. DIRAC. Montevideo. 328 pp.

02. de Assis Esteves, F. 2011. Fundamentos de limnologia. Interciencia. Río de Janeiro. 826 pp.

03. Drago, E. C. 1984. Estudios limnológicos en una sección transversal del tramo medio del Río Paraná. Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, 15: 47-55.

04. Paul, M. J. and Meyer, J. L. 2001. Streams in the urban landscape. Annu. Rev. Ecol. Syst., 32: 333–365.

05. Pérez-Castillo, A. G. y Rodríguez, A. 2008. Índice fisicoquímico de la calidad de agua para el manejo de lagunas tropicales de inundación. Rev. Biol. Trop, 56 (4): 1905-1918.

06. Ramírez, A., Restrepo, R. y Viña, G. 1997. Cuatro índices de contaminación para caracterización de aguas continentales. Formulación y aplicación. Ciencia, Tecnología y Futuro, 1(3): 135-153.

07. Yungán, J. L. 2010. Estudios de la calidad de agua en los afluentes de la microcuenca del Río Blanco para determinar las causas de la degradación y alternativas de manejo. Tesis. Facultad de Recursos Naturales, Escuela de Ingeniería Agronómica. Riobamba, Ecuador. 145 pp.

08. Wetzel, R. G. 2001. Limnology. Lake and River Ecosystems. Third edition. Elsevier. 1006 pp.

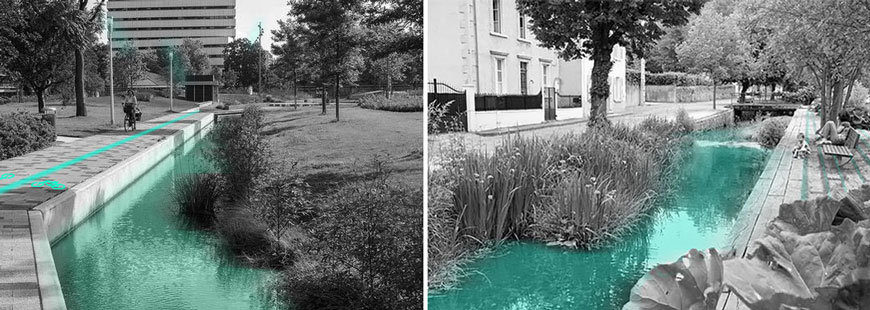

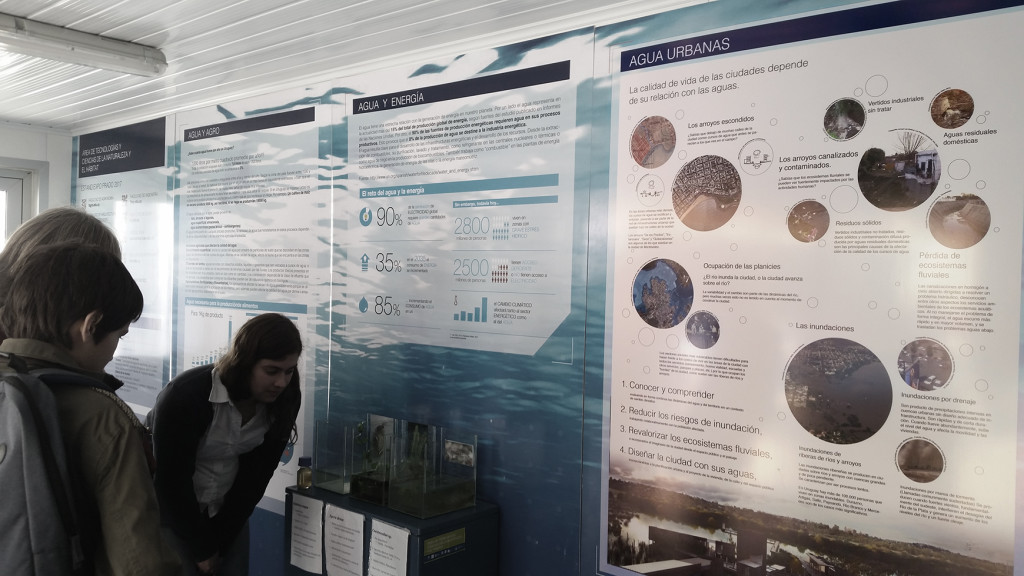

Foto 8: El agua y la vegetación existente desplazados por los canales y las plantas de agua dispuestas rígidamente

Foto 8: El agua y la vegetación existente desplazados por los canales y las plantas de agua dispuestas rígidamente